新しい生き物たち2026年02月09日

えのすい生まれ! かわいいフォルムのナメダンゴ展示開始!

新しい生き物たち2026年02月05日

「ノドグロ」でお馴染み 「アカムツ」展示中

新しい生き物たち2026年02月02日

冬の妖精「クリオネ」展示中!

新しい生き物たち2025年12月30日

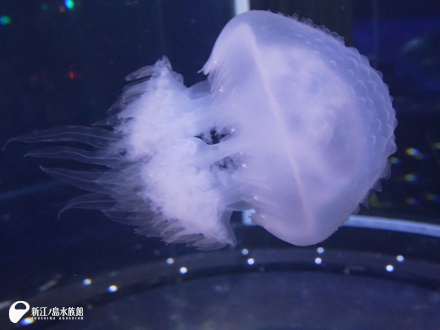

ハート型を見つけたらラッキー!

南国生まれのミズクラゲ「ナンヨウミズクラゲ」展示開始

新しい生き物たち2025年12月30日

もふもふの傘を持つクラゲ「ミノクラゲ(蓑水母)」展示!

新しい生き物たち2025年11月29日

えのすい生まれ 日本初展示

カリブ海周辺に生息する黄色いサカサクラゲの仲間

「カシオペア・フロンドーサ」 展示開始

新しい生き物たち2025年11月21日

岩上のお花畑にご用心!

「イラモ(ポリプ)」展示開始!

新しい生き物たち2025年11月15日

まるでクリスマスイルミネーションの点滅のよう?

「シリヤケイカ」展示開始