2015年04月24日

伊豆・小笠原弧 かいよう航海日誌(1)

- 期間:2015年4月24日~4月29日

- 場所:伊豆・小笠原弧の熱水域

- 目的:伊豆・小笠原 深海生物群集調査

- 担当:根本

出航

今年もJAMSTECの海洋調査船での深海調査に参加させていただくことができました。4月24日の朝9時にJAMSTECの本部のある横須賀を出港し、現在JAMSTECの調査船「かいよう」に乗り伊豆・小笠原弧の明神海丘に向かい南下中です。

21時51分現在、八丈島の横を通過中です。

あすの朝には明神海丘に到着し、無人探査機ハイパードルフィンによる潜航がスタートします。

今回の航海での新江ノ島水族館のミッションは、今回の首席研究者である東京大学大気海洋研究所の井上先生と日本大学の小糸先生の実験用サンプルである“シチヨウシンカイヒバリガイ”を生かして陸上まで持ち帰り実験まで飼育する事です。

シンカイヒバリガイは深海の熱水噴出域(海底の温泉)にだけ生息する殻長 10cmほどのとても大きな二枚貝です。

シチヨウシンカイヒバリガイの船上での飼育のキモは“いかに粘液を処理するのか”です。

防御反応なのか、サンプリング後、シンカイヒバリガイは大量の粘液を出し飼育水をものすごく汚します。これをうまく処理できないと貝が死にはじめ、その死んだ貝がさらに水を汚します。

こうなってしまうと、もう取り返しがつきません。

水替えをしても濁りはとれず、水の泡立ちが止まりません。

この場合には貝を全部出して水槽を丸洗いしないと復活できません。

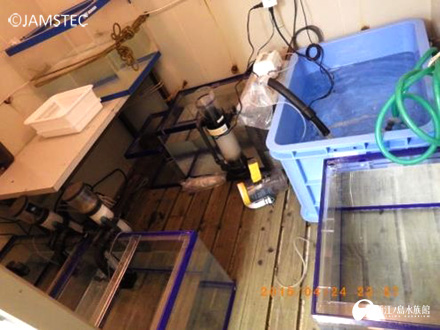

こうならないように1日 2~ 3回の半換水とプロテインスキマー(浄化装置)が不可欠です。

数いる熱水域の生き物の中でも、初期飼育が難しい種類です。

気合を入れていきたいと思います。

もう一つのミッション

シチヨウシンカイヒバリガイの飼育が乗船中の主なミッションになりますが、独自の目的もあります。当館ではさまざまな深海生物の飼育技術の研究を行っているのですが、ユノハナガニやオハラエビなどでは飼うことに関しては、ほとんど問題なくおこなうことができるようになりました。

現在は次のステップの繁殖にチャレンジしています。

陸上の水槽で深海生物を繁殖させることができれば、サンプリングが難しい深海生物の研究が一気に進むからです。

両方とも産卵・ふ化までは持っていくことができるのですが、その生まれた幼生がどうも元気がなく発生が進みません。動きが悪く泳ぐことができないものが多いのです。

飼育中のエサなのか環境なのか、理由はよくわかっていません。

今回の調査海域である明神海丘にはこのユノハナガニとオハラエビの仲間が棲息しています。

これらの研究材料をサンプリングすることが新江ノ島水族館のもう一つのミッションです。

ただ、生息数が多くないのと貝の間に隠れてしまっているのでなかなかサンプリングできません。

そこで今回は餌でおびき寄せる罠“ベイトトラップ”を使います。

深海での調査はさまざまな研究者の方のミッションを順次行いますのでとても忙しく、ユノハナガニやオハラエビを丹念に探す時間はなかなかとれません。

このトラップをシチヨウシンカイヒバリガイのサンプリングの間にユノハナガニがいそうな場所に設置しておけば、貝のサンプリングが終わるころにはユノハナガニもサンプリングできているという作戦です。

うまくサンプリングができればいいのですが・・・ 。

浜で打ち上がっている野生動物をみつけたら

触ってもいいの?

どんな病気を持っているかわからないので、触らないようにしてください。

“えのすい”はなにをするの?

打ち上がった動物の種類や大きさ、性別などを調査しています。

さらに、種類によっては博物館や大学などと協力して、どんな病気を持っているのか、胃の中身を調べ何を食べていたのか、などの情報を集める研究をしています。

生きたまま打ち上がった生き物はどうなるの?

浜から沖の方へ戻したり、船で沖へ運んで放流するなど、自然にかえすことを第一優先にしています。

水族館で救護することはあるの?

どんな病気を持っているのかわからないので、隔離できる場所がある場合は救護することがあります。しかし、隔離する場所がない場合、さらに弱っていてそのまま野生にかえせないと判断した場合は、他の水族館や博物館と連携して救護することもあります。

本調査は、JAMSTECが東京都から特別採捕の許可を得て行っているものです

JAMSTEC(海洋研究開発機構)KY15-07「かいよう/ハイパードルフィン」による伊豆・小笠原深海生物群集調査

新江ノ島水族館は、海洋研究開発機構(JAMSTEC)と深海生物の長期飼育技術の開発に関する共同研究を行っています